MAGAZINE

マガジン

大学見本市2025で見えた関西研究の可能性と、SEEDS LINKが果たす役割

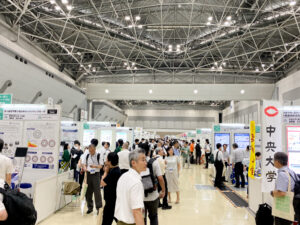

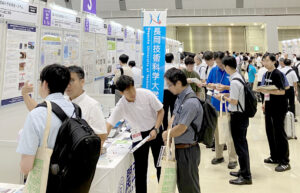

2025年8月21日と22日の2日間、東京ビッグサイトにて、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が主催する、「大学見本市2025 イノベーション・ジャパン」が開催されました。

大学見本市は、全国の大学や公的研究機関等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を促進すること、及び、実用化に向けた産学連携等のマッチング支援を実施することを目的とし、2004年から知財活用支援事業として開催されています。

今回、日本全国の大学等(*)機関から特許出願済みの技術シーズをJSTが公募・選考し出展する「大学等シーズ展示」は6分野、291件に及びました。それぞれのブースにて研究者自身が説明を行うため、参加者にとっては研究者から直接研究結果を聞く機会となります。

※大学等:大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関のこと

会場には、全国から選ばれた最新技術が並び、その中には関西圏の大学や研究機関からの出展も多数含まれていました。

私たち、関西圏の研究者のための社会実装ワンストップ窓口「SEEDS LINK OSAKA・KANSAI」のコーディネーターも現地を訪問しました。目的は、関西研究シーズの発掘や研究を事業化ならびに社会実装につなげるための可能性を把握することです。

こちらの記事では、大学見本市の現場で見えた関西研究の可能性と、研究の成果を最大化するための支援のあり方についてまとめます。

「SEEDS LINK」とは

大阪府が実施する「先端技術等に特化したスタートアップ育成支援事業(シーズ開拓)」として、研究成果を社会へ展開したい研究者に対し、丁寧なインタビューを行い、最適な専門家や支援メニューへの橋渡しを行うワンストップ型窓口です。

会場で感じた研究分野のポテンシャル

メインとなる「大学等シーズ展示」では、6分野291件の研究ブースが出展されており、構成比は現在の日本が直面する社会課題を色濃く反映していました。

最も大きな割合を占めていたのは、「カーボンニュートラル・環境」分野と「健康・医療」分野です。それぞれ96件もの展示が集まっており、2分野だけで展示全体の約66%を占めることになります。

関西には医療・バイオ分野の研究機関や企業が多数集積しており、環境・エネルギー技術においても世界市場をリードする製造業が多数存在しています。会場では、などが、想定される活用事例とともに研究結果を発表していました。

次いで多かったのが「AI・情報通信」(45件) 、「食料・農林水産」(28件) の分野です 。AI・情報通信技術は、それ単体での価値提供だけでなく、先の2大分野(環境・医療)のDXを加速させる「基盤技術」としても機能しており、多くのブースで横断的な活用が提案されていました。また、食料・農林水産分野は、健康や環境問題とも密接に関連する領域であり、持続可能性への関心の高まりを感じさせます。

さらに、「インフラ・防災・安全」(20件)や「船舶海洋・航空宇宙・極限領域」(6件)といった分野も、数は少ないながら国土強靭化やフロンティア開拓といった国の根幹を支える重要な研究として存在感を示していました。

全国の研究成果を俯瞰して見たことで、関西圏の研究機関は世界水準の「知」を生み出す力、すなわち「基礎研究の体力」に秀でていることが確認できました。大学見本市に出展された成果はすでに特許出願済みであるという事実からも、技術的な新規性と独創性の高さを伺い知ることができます。

一方で、「技術の種(シーズ)」を、持続可能な「事業の芽」へと育てるプロセスには課題が残されています。具体的には、発明された技術が「誰のどのような課題を解決するのか」という市場ニーズの特定や、それを収益に結びつけるビジネスモデルの構築といった「社会実装への道筋」です。

研究の社会実装化におけるギャップは、専門的な支援によって埋められるべき「伸びしろ」であり、関西のイノベーションにおける大きな可能性を示していると言えるでしょう。

私たちSEEDS LINKのコーディネーターは、研究者の素晴らしい技術をいかにして、社会が本当に求める事業へとつなげていくかが求められています。

コーディネーターインタビュー

今回、現地を視察したSEEDS LINKのコーディネーター2名に、現場で感じたことや関西の研究シーズが持つ可能性について聞きました。

▼コーディネーター チーフ|山本由香さん(以下:山本)

── 大学見本市に参加して、印象に残ったことを教えてください。

山本:「カーボンニュートラル・環境」分野の勢いを強く感じました。アプローチはさまざまですが、どのブースからも社会課題を解決したいという想いを肌で感じましたね。

また、「健康・医療」分野も非常に幅広く、難病治療や福祉機器など、まだ解決されていない課題に真摯に取り組む研究者の姿が印象的でした。文字情報だけでは分からない、それぞれの技術に込められた想いや温度感を直接体感できた良い機会となりました。

── 研究者の方々と対話する中で、強みや課題はどこにあると感じましたか?

山本:強みは、社会実装へ向けた研究者のみなさんの「覚悟と行動力」です。「自分の研究を社会に出したい」という強い意志を持ち、自ら起業を志して他のイベントでもピッチに立つなど、積極的に活動されている先生方の姿に感銘を受けました。

一方で、「研究は進んだものの、社会実装や事業化に向けて何をすればいいか分からない」という課題を持つ方もおられるんだと改めて気付かされました。

コーディネーターである私たちの役割は、研究者の方と一緒にその技術の価値を再定義し、最適な社会実装の形を探す「壁打ち相手」になることです。

私たちは技術の専門家ではありませんが、先生が「何をしたいのか」「何に困っているのか」を徹底的にヒアリングし、技術が持つ特性を具体的な市場ニーズや製品イメージへと翻訳することができます。一人では見つけられなかった技術の新たな価値や応用先を共に探すプロセスが非常に重要だと考えています。

── 今回の経験は、今後のコーディネート業務にどう活かされますか?

山本:SEEDS LINKの強みは、起業だけがゴールではない、と考えている点です。共同研究やライセンスアウトなど、先生が本当に望む社会実装の形を一緒に考える「オーダーメイドの支援」 を徹底することで、先生方の心理的なハードルを下げ、信頼される「最初の相談相手」になれるよう支援していきたいです。

▼コーディネーター|笠島陽子(以下:笠島)

── 大学見本市に参加した感想を教えてください。

笠島:現地で先生方から研究の背景や目指す方向性を直接伺うことで、それぞれのシーズに対する理解が大きく深まりました。パネルや資料だけでは、研究の本質や先生方の想いまでは伝わりきらない部分があります。直接対話をすることで、研究の意義や社会に与えるインパクトの可能性を肌で感じられることが、見本市の大きな価値だと思います。

ディープテックという言葉は一見難解に聞こえるかもしれませんが、実際に取り組まれている方々とお話しをすると、社会課題の解決や新たな産業の創出に直結する非常に現実的で身近なテーマであることを改めて感じました。

想像している以上に、研究の世界は泥臭く人情味あふれる世界です。

── 現場では、どのような点に注目してブースを回られましたか?

笠島:各ブースでじっくりお互いの話をするというより、後日改めて深くお話を聞くための機会に繋げる場だと考えていました。

私が注目したのは、チームとして動かれている点です。研究者は研究室という組織を率い、学生や研究員をマネジメントしています。その姿はまさに「企業の経営者」と同じだなと感じました。

一方で、研究者である先生方は研究以外にも多岐にわたる事務作業を担っておられます。産学連携部門のご担当者もまた、日々数多くの案件に対応されており、一つひとつのシーズに対して事業化まで深く伴走支援するリソースが圧倒的に不足している、という本音も伺いました。

その結果、「支援制度の全体像を把握しづらい」「共同研究先が見つかっても、研究費の区切りなどで継続が難しくなることがある 」といった声も伺いました。

── 現場でリアルな課題を聞いたことで、SEEDS LINKとしての取り組み方に変化はありましたか?

笠島:はい。改めてSEEDS LINKは、先生方のご負担を増やすのではなく、研究に専念いただける環境を整える「補完的な専門チーム」であるべきだと認識しました。同時に、産学連携部門のご担当者にとっても、限られたリソースの中で対応しきれない部分を補う存在となることが重要です。

具体的には、情報格差の解消、専門家(メンター等)との橋渡し、補助金申請や制度活用の有効なアドバイス、研究者と産学連携部門の双方に共通するニーズを的確に支援していくこと。その積み重ねが、研究成果をより円滑に社会実装へとつなげる推進力になると考えています。

私たちは先生方の想いに寄り添うと同時に、産学連携部門の方々の現場負担を軽減し、共に伴走することで、大学全体の研究成果が社会につながるプロセスを着実に支えていきたいと思います。

SEEDS LINKの役割とサポートの必要性

大学見本市に参加したことで、改めて関西には社会課題を解決しうる質の高い「技術の種(シーズ)」が豊富に存在していることに気付かされました。一方で、研究者や産学連携担当者との対話を通じて、その種を社会実装させたり事業化したりするためには課題があることも明らかになりました。

研究者は技術の専門家ですが、必ずしも市場の専門家や事業化の専門家ではありません。自身の研究が持つ可能性を信じながらも、「この技術の本当の価値はどこにあるのか」「誰がこれを求めているのか」「どう事業にすればよいか」といった問いに直面し、立ち止まってしまうケースは少なくありません。

私たちSEEDS LINKの役割は、研究者が抱える理想と現実のギャップを埋める「翻訳者」であり「伴走者」です。

研究者の技術の論理を、企業や市場が求める価値の論理へと翻訳し、両者をつなぐ架け橋となること。そして、大学の産学連携担当者が手が回りにくい一歩踏み込んだ事業化支援を、専門チームとして補完していくこと。それこそが、私たちSEEDS LINKが果たすべき役割です。

研究者の情熱と長年の努力の結晶である技術が、社会課題の解決という形で実を結ぶためには、適切な支援との接続が不可欠です。

だからこそSEEDS LINKは、研究者一人ひとりの想いに寄り添ったオーダーメイド型の支援を約束します。関西から生まれるイノベーションの可能性を最大化するために、私たちは、産学連携部門の方々とも連携し、これからも研究者の最も身近な相談相手であり続けます。